La ciencia mundial se ha lanzado a la búsqueda de un fármaco que, mientras no se logra la vacuna contra el coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID-19), sí permita una remisión de la enfermedad en aquellas personas que se infecten.

Recientemente, Jorge Galindo Villegas, investigador senior en la Universidad de Nordland de Noruega ha publicado un artículo de opinión en la revista científica “Frontiers in Pharmacology” donde propone utilizar pez cebra (Danio rerio) como animal modelo de experimentación en la búsqueda de fármacos contra COVID-19.

Como experto en inmunología de enfermedades infecciosas en peces, ¿Cuáles son las características de este animal para ser empleado contra esta y otras enfermedades?

En principio, para la mayoría de vuestros lectores no familiarizados con el modelo de pez cebra como herramienta biomédica os sonara extraña la propuesta. Pues bien, el uso de un organismo acuático, en concreto el pez cebra en el estudio de enfermedades humanas y la búsqueda de posibles fármacos que ayuden a prevenir o detener la misma no es algo nuevo. Existen casos muy sonados como los reportados por el hospital Boston Children en los Estados Unidos de América. Ahí, en diversos estudios liderados por el profesor Leonard Zon han utilizado el modelo de pez cebra por décadas. Entre sus múltiples logros destacan la disección molecular y la identificación de moduladores epigenéticos en enfermedades humanas tan importantes como las disfunciones en la formación de células sanguíneas (leucemia), o el de cáncer de piel (melanoma). Dichos estudios no pararon solo en descifrar cómo ataca y progresa cada una de estas enfermedades.

El equipo del profesor Zon ha ido más allá, por ejemplo, el fármaco previamente aprobado por la FDA, Leflunomida para tratar la artritis fue probado en peces cebra que presentaban algún tipo concreto de cáncer de piel. El resultado fue exitoso y finalmente tras un largo proceso clínico, culminó en el reciclado de la Leflunomida en beneficio de los pacientes con melanoma.

Como ves los resultados han sido sorprendentes. Existen muchos más, y muy diversos casos de éxito utilizando esta misma biotecnología. Pero para no expandir demasiado el tema, solo mencionare que todos ellos se pueden consultar haciendo una búsqueda rápida de la literatura con aval científico utilizando el buscador PubMed. Así que, una vez descrita la relevancia previa del modelo, ¿Por qué no pensar que el pez cebra puede ser útil en la batalla contra esta terrible pandemia del Covid-19 que nos azota?

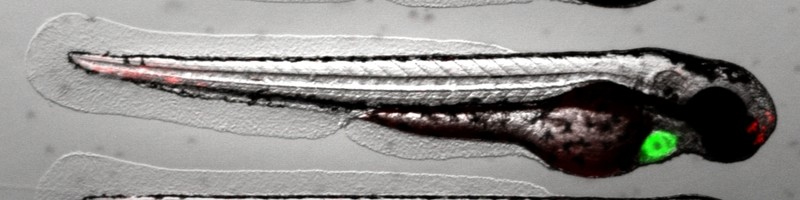

En concreto, las características básicas que marcan la diferencia de este organismo con el resto de las modelos animales son amplias y variadas. A modo de resumen, es sumamente prolífico, presenta una tasa de reproducción del orden de varias centenas, las larvas son transparentes y por tanto accesibles a la vista humana con solo la ayuda de un microscopio tradicional, su tamaño no supera 1 o 2 milímetros y el rápido desarrollo se cuenta en ordenes de magnitud de horas.

En aspectos mas íntimos, su genoma esta totalmente secuenciado, por lo que es accesible a manipulación genética, además de que existen diversas líneas mutantes y transgénicas ya desarrolladas que permiten el estudio detallado de dianas concretas.

Además, una característica única que lo distancia del resto de vertebrados es el hecho de presentar un desarrollo inmunitario en etapas. Es decir, en los estadios tempranos de desarrollo, solo una rama de las dos que consta el sistema inmunitario es funcional. Ello conlleva la ventaja de poder estudiar de forma aislada los mecanismos innatos que son los que marcan pautas durante el establecimiento de una infección, frente a los procesos adaptativos o de memoria, que se relacionan con la producción de anticuerpos, y que aparecen hasta pasadas varias semanas del desarrollo.

Respecto a las diferencias estructurales, es cierto que a simple vista difiere drásticamente de un ser humano, pero visto en detalle las diferencias no son tantas. El pez cebra posee desde cerebro y sistema nervioso central, hasta órganos específicos muy similares a los humanos como el hígado, riñón o intestino, además de un sistema circulatorio compuesto por corazón, venas y arterias que se desarrolla por completo en tan solo 24 horas después de la fecundación. Y finalmente, me gustaría destacar la homología que existe en los procesos relacionados a las enfermedades infecciosas, que para esta entrevista quizá es lo que más interesa al lector.

Las características antes mencionadas conllevan de forma implícita el poder visualizar el desarrollo de una enfermedad paso a paso utilizando peces que expresan fluorescencia, desde el momento que el patógeno coloniza por primera vez el organismo y se distribuye en el cuerpo, hasta los tipos celulares que participan en su contención y posterior erradicación. Pero, más importante aún para fines experimentales es el poder literalmente mirar todo el proceso en tiempo real. En paralelo, a nivel genético, mas del 80 por ciento de los genes asociados con enfermedades humanas tiene un gen homologo que podemos detectar en el pez cebra, y las enfermedades víricas o bacterianas suelen afectar a nivel orgánico de la misma forma en ambos organismos, pez y humanos.

¿Existen casos anteriores con otros virus o coronavirus donde la investigación con pez cebra haya sido valiosa?

Sí, definitivamente el pez cebra ha sido infectado con virus de diversas clases y tipos. Entre los virus que afectan humanos hay ejemplos muy sonados. Entre ellos los causantes del herpes simple, la fiebre Sindbis, o la influenza A. Pero también existen otros modelos virales establecidos en el pez cebra que pueden dar pistas de cómo ellos son capaces de modular la respuesta inmunitaria en vertebrados.

Por ejemplo, el año pasado en un estudio en colaboración con la doctora Irene Salinas, y el profesor Victoriano Mulero quien es quizá el mayor experto en toda España en lo que a inmunidad, respuesta a patógenos, y modelado de enfermedades humanas en el pez cebra se refiere, logramos establecer relaciones a nivel molecular entre las neuronas olfativas del pez cebra y la respuesta contra los rhabdovirus modelando el trabajo con el virus SVCV.

En este contexto, en la actualidad desconocemos si el coronavirus es capaz de colonizar al pez cebra, inclusive no esta claro si sobrevive en el agua aun cuando el mecanismo de transmisión es mediado por gotas o aerosoles conformados en su mayoría, por agua. No obstante, la supervivencia en aguas residuales de otros coronavirus ha sido evaluada y se ha demostrado que, si son capaces de sobrevivir por espacio de 2 a 3 días por encima de los 20 °C, y el tiempo se incrementa cuanto menor es la temperatura. Pero es importante recordar que el tipo de agua residual utilizada en los ensayos que se mencionan contiene cloro además de una alta densidad de enzimas proteolíticas. Por el contrario, el agua que utilizamos en el laboratorio para llevar a cabo pruebas de infección es estéril, filtrada, y sin trazas de ningún desinfectante, solo contiene sales esenciales para mantener la presión osmótica en niveles fisiológicos. Además, si resultase que el SARS-CoV-2 coloniza al pez cebra, el proceso experimental de infección se llevaría a cabo en un intervalo máximo de 24 h por lo que las probabilidades de éxito incrementan. En conclusión, mi opinión es que existe una alta probabilidad de que el modelo resulte viable.

¿Cuál es la metodología experimental a seguir para el testado de fármacos con pez cebra?

En lo que al análisis de fármacos respecta y el descubrimiento de terapias viables mediante la utilización del modelo de pez cebra, os comentaré lo siguiente. Los ensayos in vitro han sido y son en la actualidad llevados a cabo en su mayoría utilizando líneas celulares. Es decir, células aisladas en dónde se puede dar seguimiento a los procesos de reconocimiento, señalización, y toxicidad de elementos químicos, como lo son los fármacos.

Es un método viable y útil, pero carece del contexto real que conlleva la complejidad de un organismo completo donde los procesos tanto metabólicos como homeostáticos generan variaciones importantes en la respuesta buscada. Utilizando embriones y larvas de pez cebra se puede sobreponer dicho efecto sin alterar demasiado el protocolo de ensayo.

En estadios tempranos el pez es extremadamente pequeño y permite ser estudiado en placas diseñadas para el estudio de células. Al ser la misma plataforma, se requieren los mismos instrumentos y cantidades muy pequeñas del compuesto, que en ocasiones es excesivamente caro y complicado de obtener a nivel experimental. Entonces, la ventaja implícita de llevar a cabo el escrutinio de fármacos en el pez cebra estriba en que este permite que el fármaco interactúe con cualquier vía biológica. Tal cual como sucedería, en un humano. De esta forma, el resultado que se obtendrá será en dos vías. La primera nos dará información a nivel molecular, la segunda será información de tipo estructural. Os podéis imaginar claramente la situación, el fármaco puede actuar de forma eficaz contra la enfermedad, pero también a la vez podría estar dañando el hígado o el corazón. Esta ultima respuesta holística, es imposible de detectar en un ensayo celular, así que las ventajas que justifican el uso del modelo de pez cebra, se tornan obvias.

Larva transgénica de 3 días de edad. En rojo, neuronas olfativas que pueden “oler” al virus. En verde, el corazón para fines de screening visual ya que las neuronas en rojo son extremadamente pequeñas. El largo total de larva 1 mm.

¿Podríamos esperar que gracias al pez cebra se encuentre un fármaco eficaz contra esta enfermedad?

Mi respuesta inmediata como científico y apasionado de la investigación biomédica utilizando este modelo, es un sí. Pero, para ser realistas, antes que nada, habría que corroborar en un laboratorio de última generación equipado para el manejo seguro del SARS-CoV-2 que el virus es capaz de infectar al animal. En caso de obtener una respuesta positiva, el resto, creo que esta dicho.

El modelo de pez cebra, ha demostrado reiteradamente ser una plataforma ideal para el escrutinio de fármacos de uso humano. Eso si, en este punto hay que enfatizar que el pez fisiológicamente no representa ni de lejos a un mamífero, posteriormente habría que escalar los hallazgos con dianas terapéuticas claras a modelos mas cercanos al humano como el ratón, el cerdo o el chimpancé. Y, para que quede bien claro, repito que la propuesta de este comentario ni de lejos supone que una vez realizado el escrutinio de un panel de fármacos con posibilidades y alguno o varios de ellos den indicios de mejoría en el modelo estos fármacos pasarían directamente a ser utilizados en la cura de Covid-19 en humanos. No, no, aun habría algunos pasos mas que dar, pero eso sí, ya no iríamos a ciegas y el índice de éxito aumentaría considerablemente.

El pez lo que genera es un avance brutal en tiempo y especificidad, y ni qué decir del número de individuos disponibles cada ocasión para realizar ensayos. En otras palabras, una pareja de macho y hembra de pez cebra (animales de uno o dos centímetros) genera en promedio 300 huevos. Por simples matemáticas, si disponemos de 10 parejas (que son pocas) para cada experimento, esto equivale a tener 3.000 individuos diarios. Con estos números, al cabo de un mes de trabajando habremos testado cerca de 100.000 individuos. Es claro que ningún otro modelo de vertebrado puede competir con estos números. Mas aún, si en la ecuación incluimos el coste de producción y manejo para el número de animales antes citado y equiparamos con cualquier especie de vertebrado, la diferencia con el pez se torna abismal. Creo que la cabeza no me da para tanto número que habría que hacer, pero si le puedo decir que el coste de producción y mantenimiento del pez cebra solo cuesta unos pocos euros. Así que el dinero que se pueda obtener mediante posible financiación seria directamente utilizado en pagar mano de obra altamente especializada y reactivos, que debido a la especificidad presentan costes elevados.

Muchas investigaciones utilizan animalarios con ratones o primates, ¿cuáles son las ventajas y desventajas respecto al uso de pez cebra?

Las principales ventajas son las que acabo de comentar. El pez cebra es el único vertebrado, por tanto, más próximo al hombre, que tiene ventajas para la investigación propias de los invertebrados, tales como pequeño tamaño, gran número de individuos que se puede analizar y su trasparencia.

Estas ventajas en su conjunto permiten hacer escrutinios de fármacos ya aprobados para uso médico a gran escala, permitiendo reposicionarlos para tratar otras enfermedades; en este caso la Covid-19.

Las desventajas principales son que no es un mamífero, carece de pulmones y mamas, y su uso ex vivo es muy limitado porque al ser tan pequeño se pueden obtener muy pocas células de un individuo. De ahí que es un modelo excepcional combinado con los ratones o primates: tras identificar fármacos prometedores para tratar una enfermedad se pueden testar en primates antes de pasar a los ensayos clínicos en humanos.

¿Le gustaría añadir algo más?

Solamente me resta agradecer nuevamente la entrevista. Por ultimo, aprovecho el espacio para hacer un llamado a los órganos competentes para que financien mas investigación tanto clásica como alternativa que si algo ha dejado patente esta crisis es que la investigación no es opcional, sin ella no hay avance.

Referencias:

Jorge Galindo-Villegas. The zebrafish disease and drug screening model: A strong ally against Covid-19. Frontiers in Pharmacology

Ali Sepahi, Aurora Kraus, Elisa Casadei, Christopher A. Johnston, Jorge Galindo-Villegas, Cecelia Kelly, Diana García-Moreno, Pilar Muñoz, Victoriano Mulero, Mar Huertas, Irene Salinas. Olfactory Sensory Neurons Mediate Ultrarapid Antiviral Immune Response in a Trka-dependent Manner. PNAS